SHORT STORY

HIGH CARD Short Story - 012 夢から醒めて

作:武野光 絵:えびも

毎晩の眠る場所を決めているわけじゃない。女の家の時もあれば、バーで知り合いと会話を嗜んでから朝日が昇る頃に店を出て、寝床を借りることもある。眠ったというほどの時間が無くても、淹れたばかりのコーヒーを飲みながら、また会話をしたりする。

だが――僕はその時、夢を反芻している。

いつも決まって同じ夢を見ている気がする。

「――フランお兄ちゃん」

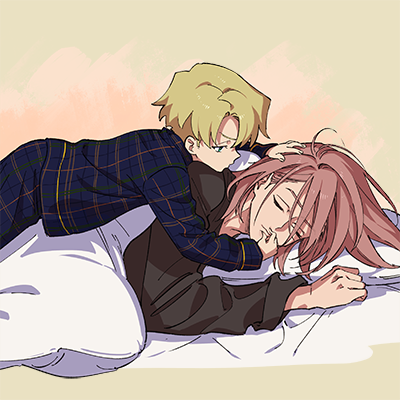

屋敷の自室は無用に広かった。白いシーツの敷かれたベッドがやけに目立っていた。

「昨日はどこに行ってたんだよぅ」

僕を起こす時は、あいつは足元から顔を目掛けてずりずりとよじ登ってきた。まだ6歳の体だった。重みという程のものも感じなかった。

「ねぇ、聞いてるの?」

僕は決まって返事をせずに狸寝入りを決め込む。わざとらしく、いびきをかいた。

そのうちあいつは僕の髪を掴んだり、鼻や唇を摘まんできたり、ひどいときには噛みついたり舐めてきたりする。

その日はしばらく泳がせてたら、僕は思わず吹き出してしまって、観念して体を起こした。

「それ……どうしたの」

心配そうに僕の額を見ていた。触ってみると、少し腫れていた。前日に父さんに殴られたからだ。

まぁ、親の言うことを聞かないどころか、どこで何をしているかすらまともに知らせず、たまに警察の世話になるときたら、殴りたくなる気持ちも分からないではなかった。

「……痛いの?」

瞳に少しだけ、涙が滲んでいた。

僕は何でもないと、笑みを混ぜて答えた。

するとあいつは、僕の額を子猫でも触るような手つきで撫でた。

「大丈夫。ぼくがいるよ」

小さな子供のくせに、いやに真剣な眼をしながら額を合わせてきた。

僕は堪らなく愛おしくなって抱き寄せた。すっかり赤ん坊特有のミルクの匂いがしなくなって久しいが、あの子の匂いは何よりも僕に安心感をくれた。

おまけに頬にキスでもしてやろうとしたら、僕がふざけているのに気付いて笑顔になった。それからベッドの上で、しばらく取っ組み合いをした。

――あんなに優しい子は世界中を探してもいないだろう。でも、そんなあいつも、僕が父さんに折檻されているのを見たときばかりは、怖くて固まっていたのは忘れられない。

「ねえねえ、これ似合ってる?」

足早に部屋を出て、すぐに戻ってきたあいつは服を着替えていた。胸のところに星が3つ並んだセーターだ。前に僕が買ってやった。

似合うかどうかなんて子供が気にすることじゃないのにわざわざ聞いてきたのは、僕に似合っていると言ってほしいからだったと思う。

前にも答えた通りだよ、と言うと、いたずらっぽく笑みを返してきた。

「ぼく、お腹空いたよ」

その日、両親はいなかった。永久に帰ってこなければいいと思っていたが、そういうわけにもいかなかった。わりと頻繁に家を空けるのがせめてもの救い。それが僕とあいつの限られた二人だけの時間だったのだから。

椅子に座って足をぶらぶらさせるあいつに、朝食を準備してやるのが恒例だった。と言っても僕は器用じゃなかったから、手の込んだものは作れなかった。

ようやく作り終えて、テーブルに出した。

「やったぁ」

バターとチーズを焦がしたトースト。皿の上で蜂蜜をたっぷりと落として、粗挽き胡椒を振りかけた。

「ぼくの大好きなやつだ」

両親も知らなかった、僕たちの秘密のメニュー。

「お兄ちゃん。牛乳、忘れてるよ?」

僕は、はいはい、と返事をして冷蔵庫からミルクを取り出した――。

いつも昼前には、両親は帰って来る。そうしたらあいつはまた勉強だの何だの、かつて僕がそうだったように、およそ子供らしくないことを詰め込まれる。

あいつには悪いが、僕はそれまでに家を出た。

家を後にすると、早々にあいつが追いかけてきて、後ろから僕に覆い被さってきた。またじゃれてきたのだと思った。肩越しに顔を見ると、いやに寂しそうに見える。

「……帰って来るよね?」

もちろん、そのつもりだった。

いつもそうだった。

だが――できるだけ早く、あの家を出たかった。忌まわしい場所。僕とあいつの生きる場所じゃなかった。

僕は小さく頷いて、できるだけ自然な笑みを作った。出来が良かったのか、あいつは安心したようだった。

大きくなった──。

ふと感じた重みに、自分の中に愛を感じていた。

苦みの強いコーヒーを口にしながら、夢の後味に浸る。白昼夢のようなものかもしれない。つまり、ただの願望に似たものに過ぎない。

自分の肩に触れると、そこには何も無い。ただ僕は、あの重みをいつも思い出している。

両親が家を空ける隙を見計らって二人で遊ぶのが、僕とあいつの時間だった。

一緒にいるところを見つけられでもしたら即座に引き剥がされて、場合によって僕は折檻を受ける。その時の両親の気分にもよるけれど、余程、弟には、不出来の兄のようになってほしくないらしかった。

でも、あいつも賢くなっていて、僕と遊んだことを疑われても、白を切るのが上手になっていた。

そのおかげもあってか、酷い目に遭うことが無い時期もあった。弟が成長してきて、そもそも僕に対する関心が薄れてきていたことも大きかっただろう。

あいつが椅子に膝をついて、窓から外の様子を伺っていた。

「もういいよ。今日もやろうよ」

両親がいなくなったのを確認してから、花を咲かせたような笑顔を向けてきた。人差し指の先にあるのはグランドピアノだった。幼い時分の僕が、時には棒で叩かれながら、一日中向き合わされていたもの。

だが、あいつはそんなことは知らなかった。

あいつはとにかく筋が良かった。二人の時間は短かったが、それにしては目を見張るような上達具合だった。家には定期的にピアノ教師が来ていたけど、そいつの前では弾けないフリをしていたらしい。

曰く、その人と弾いても楽しくないから、とのことだった。どこまでも器用な奴だった。

「お兄ちゃんみたいになりたいんだ」

僕には人に自慢できるほどの腕前は無かった。嫌々でやらされていたことなんて、たかが知れている。僕のことなんかは、すぐに追い越してしまうだろうと思っていた。

そのうち、僕よりも背が高くなるかもしれない。

賢く、強くなるかもしれない。

そう考えると、とにかく愛おしく思えた。

額に汗粒を溜めながら鍵盤を触っていた。後ろから伴奏を重ねると、犬みたいに僕の頬に頭を寄せてきた。

そして得意気な顔で見上げてきた。

とても幸せだと、心から思えた。

――思っていたよりもずっと早く、両親が帰ってきた。外にピアノの音が漏れていたらしかった。僕はまた難癖をつけて殴られた。

その日はそのまま家を出た。適当な女の子に連絡をして泊めてもらおうかとも思ったが、しばらく歩くと服の裾を引っ張られた。

泣きじゃくっているあいつだった。

当ても無く、二人で少し歩いた。

あいつは半べそをかきながら、両親の目を盗んで家を飛び出してきたのだと言った。もちろん家に送り届けるつもりだが、見つかれば僕はまた殴り倒される。それを考えると気が進まないのは確かだったが、僕が殴られておかないと、いつあいつに手が及ぶとも限らなかった。

もう昼下がりだった。すると、丁度よく通りに停められたキッチンカーを見つけた。

ホットドッグを買って、二人で公園のベンチに腰かけた。あいつはピクニックでもしているように浮かれていた。

ホットドッグは二人で一つ。僕は腹は空いていなかったし、それに、切れた口中にマスタードはさぞ沁みるだろうと思った。

あいつは一口齧ると、目を見開いた。いたく気に入ったようで、結局ほとんどを一人で平らげた。

その後、近くの売店で飲み物を買おうとした。僕がソーダを買おうとすると同じ物をせがんだ。近頃、妙に僕の真似をしたがったのも成長の表れだったのだろうか。

ベンチに戻ってソーダの炭酸に悪戦苦闘するあいつを見届けてから、またしばらく二人で散歩をした。

家に送り届けた後――あいつの見えないところでしこたま殴られたが、総じて言えば、良い日だった。

しばらくは家に寄り付く気にならなかった。都合よく利用させてもらって申し訳無かったが、何人かの女の子の家に泊めてもらっていた。

ある日――また、自分の部屋で目覚めた。

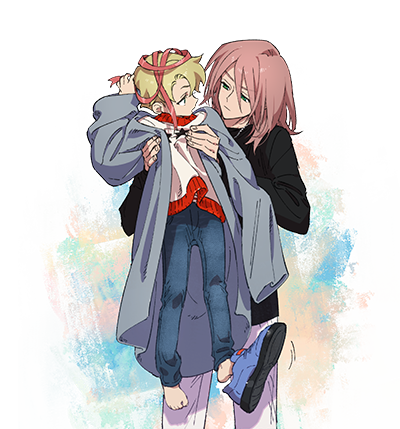

いつもなら足元からあいつがよじ登ってくるのだが、その日はそれが無かった。代わりに、クローゼットからごそごそと物音が聞こえてきた。

僕は静かにベッドから降りて、毛足の短い絨毯を擦るように歩いた。

近づいて、脇を抱えて持ち上げた。

「あちゃ。おはよう、お兄ちゃん」

呑気に挨拶をしてきたが、何をやっているのか全く検討もつかなかった。

僕のコートを羽織って、足には僕のスニーカーがぶら下がっていた。おまけに頭にはダスティーピンクのリボンが絡まっていた。

へへへ、と実に年相応な笑い方をしてから言った。

「お兄ちゃんの真似~」

おもしろい奴だなと思ったが、妙に真剣に受け止めてしまった自分もいた。

床に降ろして、僕も膝をついて、あいつの頭に手を置く。僕の真似なんかしてもしょうがない、と言うと、小首を傾げた。

「なんで?」

至極真っ当な疑問だ。

でも僕は、理解させるだけの言葉を持ち合わせていなかった。

振り返れば良い日だった。

ただ、それだけのことだった。

その日は珍しく、穏やかに両親が話しかけてきた。促されてテーブルに着くと、一枚の紙が置いてあった。『クリベッジ大学 入学推薦状』とある。

嫌な笑みを浮かべながら、これが僕にとって良い道だ、と言った。両親は顔が広いから、大学教授なんかとも懇意にしていた。

――僕がクリベッジ大学に入れば、両親もそれなりに顔が立つ。何より、家を離れることになる。

体のいい厄介払いだった。

少し考えさせてほしい、と言って、努めて穏やかな笑顔で推薦状を受け取った。後は心を殺して、ありがとう、愛してるよ二人とも、と付け加えた。

両親は満足そうに笑っていた。

僕が部屋に戻ろうとすると、もう床に就いたはずの弟がドアの前で待っていた。枕を抱えて。

白いシーツの布団に、二人でくるまりながら体を寄せ合っていた。正面の窓には大粒の雨水がついていた。時折、雷が鳴ったが、あいつはまるで怖がらないから、稲光と雷鳴の時間を数えたりして、しばらく遊んだ。

「お兄ちゃん」

――なに?

「髪、切らないの?」

――さぁ、どうかな。切ってほしいの?

「ううん。でも長いなぁって」

―――まぁ、いつか切るよ。

「雨、止まないね」

――雨は嫌い?

「うん。だって外で遊べないじゃん」

――そうだよな。でもさ、草や木は雨が無いと死んじゃうんだ。

「ぼくには関係ないじゃん」

――関係なくなんかないよ。

「なにが関係あるの?」

――自分にとって悪いものでも、誰かにとっては良いものかもしれないってこと。

「分かんない」

――分からなくていいよ。いつか分かる。

「ふぅん……」

――もうすぐ誕生日だな。

「うん。ぼく、何もいらないよ」

――なんで?

「いいよ。別に、いらないんだ」

――バカ。誕生日なんだから、欲しいものを素直に言えばいいんだ。

「いいの? 何でも?」

――ああ。

「……じゃあ、ずっとぼくと遊んで」

――…………。

「スペシャルトースト焼いて、ホットドック食べて……それから、ソーダ飲んで、絵本読んで……あと、あと、ピアノ弾いて……お喋りもして……」

――…………。

「ぼく、わがまま?」

――そうだな。

「そっか……ごめん」

――違うよ。お前は、ずっとわがままでいいんだ。僕にはずっと。

「うん」

――欲しい物、考えとくんだよ。

「……お兄ちゃん」

――どうした?

「ここにいてくれる?」

――……うん。いるよ。

「ずっと、いる?」

――ああ。

「今日、ここで寝ていい?」

――いいよ。

「うん……」

――…………。

「お兄ちゃん?」

――なに?

「ずっと大好き」

――僕もずっと大好きだよ。

「へへ……」

――…………おやすみ、フィン。

「…………」

――ずっと……ずっと一緒だ。

目覚めてからしばらく経っていたが、ようやく夢から醒めた。

いつまでもうつつを抜かしている時間は無い。

僕は男の家にいる。知り合いだ。バーで朝まで語り明かして流れ着いたが、僕の心は最初からここには無い。必要な手順の、積み上げの一つに過ぎない。

カップを置き、別れの挨拶をして部屋を出た。

マンションの階段を下りていく。人気は無い。最上階から最下層にまで足音が響いている。

1階のドアを開くと街には陽気が満ちていた。

車の往来、人々の喧噪、繁茂する緑、飛び交う鳥たち――それら全てから身を隠すように、懐から取り出したサングラスをかけ、フードを被る。

もう全部、とうに捨てたものだ。

迎えの車に乗り込んだ。

あいつとはもう一緒に住んでいない。

随分と前に、両親は殺した。

あの頃と変わったことといえば、それくらい。僕は何も変わっていない。

…………。

そうだ……あとは、髪を切った。