SHORT STORY

HIGH CARD Short Story - 007 ドラマCDvol.2 後日談

作:武野光 絵:えびも

ドラマCDvol.2 後日談「バノフィーパイは任務の後で」

ハートJ回収任務の後、私たちは無事にシールドシティに戻った。

――というより無事も何も無い結末だったのだが、良い思い出とは言い難いので思い返したくはない。

数日して──私は日常を取り戻し、その日もいつもの通り出勤していた。昼休憩に入ったのでパソコンをスリープにして席を立ち、ローテーブルを挟んだソファに座る。

「ちょっと……昼休憩に入る前からここにいたでしょ」

対面して座っているのはクリスだ。

「あのな、ウェンディ。今日は俺とお前しかいないんだぞ? 気楽にしようじゃないの」

言いながら、おもむろにエコバッグから紙箱を取り出してくる。

「鬼の居ぬ間にバノフィーパイ、ってな」

子供のバースデイプレゼントのように、大袈裟な所作で箱を開ける。周囲に甘い香りが漂うと、全身を糸状の砂糖に包まれたような心地になった。

「うわぁ……」

全貌を見て思わず感嘆した。

ホール型のパイがあった。盤面の全体を埋め尽くさんばかりの、角立つ生クリームは見るからに新鮮だ。

「クリームがほんのり黒いだろ。コーヒー入りだ」

「へえ~。苦いの?」

「いやいや、ウェンディちゃん。表面だけ見ちゃダメ。パイはいわば重奏……層と層が織りなすハーモニーなのよ」

クリスはどこからともなく皿とケーキナイフを既に用意していて、パイのワンカットを切り出した。

「わっ、きれい!」

パイはまさに見事な層を成していた。

「一番上はコーヒーが混ざったクリーム、その下は硬めの純粋生クリーム……」

「2層になってるんだね!」

「そうだ! ダブルクリーム!」

「ダブルクリーム!」

興奮して思わず復唱してしまった。

そして、クリームの下には断面が半月状になったバナナが並んでいる。クリスが続ける。

「バナナの下には伝統製法よろしく、コンデンスミルク缶を茹でて作ったトフィー。最下層にはサックサクのショートクラストペストリーがある。この全てが合わさったとき、口中に黄金比率の味わいと食感が広がるんだよ!」

「すごーい!」

思わず拍手してしまう。

「これが至高のバノフィーパイだぁ!」

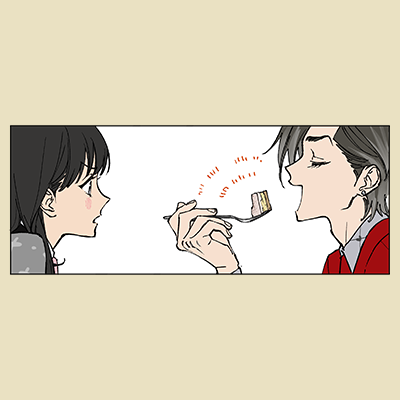

クリスがパイをフォークで割って口に運ぶ。それを見ている私の胸は今にも躍り出しそうになる。

クリスの口にパイが収まった。もぐもぐと、閉じた薄い唇が動いている。

「……ど、どう?」

私はなぜか緊張しながら生唾を飲み込んだ。

「おおう……おふぅ……」

額に手の甲を当て、砂糖が溶け込んだ吐息を伴いながらクリスがソファに沈み込む。

「なんて耽美なんだ……。ああっ、俺の咀嚼の一つ一つが、まるで天国の階段を上っていくよう……愛しのパピー、こんにちは。お元気ですか?」

「笑えない冗談言うな」

クリスははっと覚醒した顔をして、頬を叩いた。

「それにしてもクリス……あの任務から帰って来てまだバナナ食べるなんて精神的にタフだね」

「お前も涎垂らしてるじゃん」

「わ、私は別にバナナで困ったりしてないもん」

「でもマジな話、なーんかバナナに憑りつかれたみたいに日がな一日、バナナのこと考えちゃうんだよねえ」

クリスは少し憂鬱そうな、ともすれば切なくも見える顔でバノフィーパイをつつく。

――たしかに任務中にバナナでひと悶着あった。なかなか大変な事態だったようだ。

「彼女のことが忘れられないのね……」

「ああ。夏の風が俺の身体を、まるで幻みたいに通り過ぎていった……ってウェンディ、俺あれ結構トラウマになってるよ?」

「冗談だってば。それじゃあ、私もひとつ──」

私は付属していたプラスチックフォークを取った。

「え、何してんの」

「だって……私の分もあるでしょ?」

「誰があげるって言ったよ」

しばしの沈黙のあと、私はフォークを置く。

「……へー。そういうこと言うんだ。ふーん」

「な、なにスネてんだよ。これ俺の昼ご飯だぞ?」

「別にいいよ。だったら私もうクリスの代わりに伝票切ったりとか、ぜっっっっっっっっ──」

「…………」

「──っっっっっ──」

「……長い。溜めが長いなー」

「──っっったいに、やらないからっ!」

言い切ったとき、既にクリスは席を立ち、私の横に回り込んでいた。

「へへへ。そんなこと言わないでくださいよ、ウェンディせんぱーい」

「同期でしょ」

どこからともなく皿を出し、フォークを並べ、パイを運んでくる。てきぱきとした機敏な動きだ。

「ワンカットと言わず2つくらい、いっちゃってくださいよぉ」

「ホールが小さい。3つ食べたい」

「み、3つ……! そんなっ、ごむたいなっ!」

妙になよなよした気持ち悪い動きで倒れ込む。

「何か文句あるの? ミスしまくってレオに首を飛ばされても知らないから。安い買い物だと思うけど」

「ぐぐぐ……。背に腹は代えられない……」

「お茶も淹れてほしいなぁ。グリーンティがいいなぁ」

「も、もちろんですよ、お嬢様ぁ」

クリスが店の奥にあるミニキッチンに消えて行ったのを見送って、バノフィーパイを大口で食べた。

私は舌鼓を打って、声にならない声をあげた。

ドラマCDvol.2 後日談「真相とレッスンは任務の後で」

早番の朝は辛い。

ハートJ回収任務から帰って来て、数日経って出勤した。オールドメイド支店の扉を開けると上部に設置された小さなベルが鳴る。

「うーっす」

あくびをしながら、誰に言うでも無く挨拶しておく。

するとカウンターの傍にヴィジャイが立っていた。

「おはようございます。フィン」

「おお、ヴィジャイ。他の連中は?」

「レオとウェンディは出先で商談、クリスは……遅刻でしょうか?」

「またデートかよ」

「昨晩は残業の後に慌てて出て行きましたね」

ヴィジャイは観葉植物の葉を剪定しているところだった。一瞬、俺の視線が移ったのを見逃さずに言う。

「ジャクリーンです。例の島から持ってきたんですが、まだ品種は分かりません。亜熱帯地域に生息する植物の近縁種らしいのですが──」

「ジャ、ジャクリーンっていうのな。俺はフィン。よろしくなー」

俺がジャクリーンの赤っぽい葉を摘まんで握手のような素振りをすると、ヴィジャイは満足気な顔をしたように見えた。

「そうだ。ヴィジャイ、聞きたいんだけどさ」

「なんでしょう?」

「俺がいた孤児院にキャンディが大量に届いたらしいんだけど、知ってるか?」

任務から俺が戻ったのとほぼ同じ頃、俺の出身である孤児院のサンフィールズに、キャンディが詰め込まれた巨大な段ボールが送り主不明で届いた。子供たちは随分と喜び、それから毎晩ジャンケン大会をして争奪戦をしていると施設長のリンジーが言っていた。

するとヴィジャイは小首を傾げる。何も知らないようだ。

「他の皆さんには聞きましたか?」

「全員知らねーってさ」

「そういえばフィンはあの任務に行くとき、本来はサンフィールズを訪れる予定があったそうですね」

「よく覚えてんなぁ。結局あの後行ったんだけど、子供らはキャンディのことで騒いでて俺のことなんかどーでもよさそうだったよ」

自虐を交えつつ言う。ヴィジャイは聞きながら、細い顎に親指を当てていた。

「……レオには聞きました?」

「だから全員に聞いたってば。あの子供店長、『そんなくだらない話で俺の貴重な時間を奪うつもりか?』とか悪態ついてたよ」

するとヴィジャイは僅かな笑みのようなものを浮かべただけで、それには応えなかった。

「ところで……私もフィンに聞きたいことがあります」

「俺に? なに?」

「ゴリラ語のことです」

「はあ?」

「島でゴリラ語を話していたではありませんか」

俺は気取られないように嘆息した。

「あんた、マジで冗談通じねーな。あれはただノリで言っただけだよ」

「でもクリスに正しい言葉に訂正されていたでしょう。結局あの後、彼は私には教えてくれませんでした」

「いやいや、だからクリスもテキトーに言ってただけで意味なんかねーってば」

ヴィジャイが食い下がる。

「フィンは見ていないかもしれませんが、クリスは本当にゴリラさんと意志疎通をしていましたよ。実際、あのゴリラさんたちは知能が高いので特定の声音でコミュニケーションを取っている可能性があります」

「俺には難しいことはわかんねーよ。クリスに聞けよ」

「そうしたいところですが……近頃、彼は私の何を警戒しているのか、あまり話してくれないんです」

実際、クリスはヴィジャイを避けている節がある。あの軟派男では、この男の独特のテンポと噛み合わないのは理解できるが。

「近いうちに大学の研究員を連れて島に調査に行くことになっているんです。少しでも検証材料は増やしておきたいので、協力してもらえませんか?」

「……あんたマジで言ってんのか?」

「大マジ、と言っておけばよいでしょうか」

ヴィジャイは滅多に冗談は言わない。

「あのときゴリラさんたちに投げかけた言葉をもう一度言ってくれればいいだけです」

「え~、覚えてねーよ」

ヴィジャイが視線で俺をせっつく。諦めそうにないので仕方無く俺は記憶を辿った。

「たしか……『ウッホホホッウホホー』だったかな」

ヴィジャイはいつの間にかスマホを取り出して録音し、さらに何かメモをつけている。

「もう一度お願いします」

「よし、だったらヴィジャイ、あんたも練習しろ」

「私も、ですか?」

「調査に行くんだろ。やっておいて損はねーだろーよ」

どうせなら、からかってやろうと思った。

「リピートアフタミーだ。『ウッホホホッウホホー』……セイッ」

「……うっほっほほー」

噴き出しそうになった。腹の中で笑いが渦を巻いて腸が捻じれそうになったが堪える。

「棒読み! ヘタクソ! もう一回! セイッ!」

「うほほっほほー」

「違う! 『ウッホホホッウホホー』」

「うほ──」

「今日はゴリラさんが二人出勤されているようですね」

バーナードのじいちゃんが店の奥から出てきた。

「おはようございます。うっほほほっうほほー」

「……あんた恥ずかしくねーのか?」

「何がです? さぁ、フィン、もう一度手本を」

「あんたマジですげーわ。俺が恥ずかしいよ」

ヴィジャイが満足するまでレッスンは続いた。

ドラマCDvol.2 後日談「社長秘書とは任務の後で」

ハートJ回収任務の後、俺はその足で本社に立ち寄った。自社高層ビルだ。

屋上のヘリポートにヘリが着陸する。既に他の奴らは別の場所に降ろしたので、ここで降りるのは操縦していたバーナードと俺だ。

「それではレオ様。私はこれで失礼します」

「ああ、ご苦労だった。よく休んでくれ」

バーナードは深々と頭を下げた。そのまま留まっているのは、俺を見送るためだ。

周辺には黒い布に宝石をばら撒いたような夜景が広がっている。ここから見るフォーランドの景色は嫌いじゃない。

だが、俺の気分は晴れやかではない。

ピノクル社はフォーランド王国を代表する大企業だ。そして、いかにクラシックカーの製造を根幹事業としていると言っても、時代感覚を失くして埃を積もらせた会社ではない。ビルは最新鋭の造りでありつつ、品位と風格を伴っている。他の企業には真似できない、真のモダンクラシックデザインだ。

俺は通路を歩いて行き、応接室にカードキーで入る。

ソファでしばらく待つとドアがノックされた。

俺は返事をしない。

「お帰りなさいませ、レオ様」

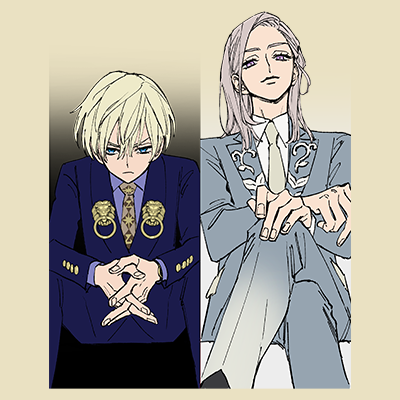

わざとらしさに満ちた仰々しいお辞儀をする男……。

長髪がうなじをすっかり隠しているが暑苦しさは無く、むしろ冷気を纏っている。スーツは限りなく青を淡くしているのか、ライトグレイにも見える。そのせいで存在自体が薄らぼけている。

その男は、女のようにも見える顔をあげた。

「お前を呼んだ覚えは無いぞ」

視界に入れているだけで、反吐が出そうだ。

「あいにくセオドール様はご多忙でいらっしゃいますので、お話は私が伺います」

──オーウェン・オールデイズ。ピノクルの社長である我が父の秘書だ。

「……なら用は無い」

俺は立ち上がった。

するとオーウェンも一歩前に進んで、止まった。

「ご報告は支店長として……いや、ハイカードのリーダーとしては義務かと思いますが?」

今すぐこいつを蹴り倒して出て行きたいところだが、そうはいかないことは分かっていた。俺は無言で、もう一度ソファに座った。

「それで……バカンスはお楽しみで?」

オーウェンは微笑を浮かべながらソファに足を組んで座り、見下ろすように俺を見た。その顔に嘲りが含まれていないとは思えない。

俺は膝に肘をついて前のめり、睨みを利かせた。

「お前のように空調の利いた部屋でぬくぬくと過ごす社員と違って、メンバーの教育も俺の業務範疇だ」

するとオーウェンは笑んだままに、眉をひそめる。

「私が秘書をしているのは、セオドール様が私を求めているからです。そして私は心身の全てを捧げているまで。そう邪険になさらないでください」

「…………」

歯が浮くようなことしか言えないゲス野郎が。

だが、この男の社長への忠誠心は確かな物だ。社長に死ねと命じられれば悦んで死ぬ、そんな男だ。

そして社長がこの男を重用していることもまた事実。だからこそ許せない。

「……ハートJ《スカイダンサー》は絵札にふさわしく、予想よりも強力だった。戦闘力だけならまだしも、逃走にも長けている」

「それは困りましたね。社長は回収しろと命じられていますから……」

「作戦は考えてある。次は絶対に逃さない」

これは虚勢ではない。殺さないまでも、次は確実に捕らえられるはずだ。

「それはどのような作戦でしょう?」

「お前への報告義務は無い。ハイカードに口を出すな」

オーウェンはまた違う類の笑みをして、余裕を見せる。同じ表情でもころころとディティールを変えるのは、それが作り物だからだ。

この男の眼中にあるのは社長だけだ。崇拝や妄信という言葉では片付かないだろう。社長以外は人間とも思っていないかもしれない。

いや、きっとそうだ。でなければ、あんなことを特技にしているわけがない。

「レオ様……」

まさに女のような、慈愛がうかがえる表情を見せる。

「その若い身空で大役を任されて、さぞお疲れのことでしょう。しばらく休暇でも取られてはどうです」

自分のこめかみが、びくびくと、二回脈打つのが分かった。俺はバッグを持って立ち上がる。

「オーウェン。貴様に言いたいことは山ほどあるが、これだけ覚えておけ」

そして今度は俺が見下ろしてやる。

「俺を労うな。俺に指図をするな。俺と肩を並べている気になるな」

「…………」

「お前如きに安い気を遣われる俺じゃない」

オーウェンは静かな瞳で、じっと俺を見ている。

「他の誰でもない。俺はピノクルだ」

扉まで歩き、ノブに手をかける。

「それから──」

振り返った。空間で視線がぶつかるのを感じる。

「セオドール様じゃない。社長だ」

言い残して俺は応接室を出た。

彼が出て行った。俺はソファに腰かけたまま、笑んだままでため息をつく。

「親離れできない子供の相手は疲れるよ」