SHORT STORY

HIGH CARD Short Story - 004 ウェンディ・サトーの慌ただしい毎日

作:武野光 絵:えびも

──実家の道場にいる。

10歳にも満たない幼い私だ。袴姿で木刀を手にし、中段の構えをとっている。

正面に佇んでいるのは師範──父だ。同じく木刀を手にしているが構えていない。顔には黒いもやがかかっていて表情を窺うことはできない。真一文字に結ばれた唇を見れば、笑っていないことは分かる。

私は父の面に切りかかった。

虚実の攻め──面に反応したところで小手を取る。

しかし父は微動だにしなかった。

気付けば手に激しい痺れが走っていた。こぼれた木刀が、うずくまった私の前で、からりと音をたてて床に跳ねる。涙が溢れてきて堪えられなかった。

父が私を見下ろしている。

「跡取りがお前ということが、私の最大の不幸だ」

顔面を覆う黒の中に、夜闇を飛ぶ猛禽類のような黄色い瞳が二つ浮かんでいる。

父がこんなことを口にする人でないことは、よく知っている。これは私の心の弱さだ。

「うん、うん……。ありがとう、ぎりぎり間に合いそう」

ベッドの中で布団に埋もれている。電話越しの父が、朝食を食べる時間はあるかと聞いてくる。

「た、食べるよ。お父さん、心配しすぎだって。もう行くから、ばいばいっ」

通話を終えて時計を確認する。父が電話してくれなかったら、あわや大遅刻になるところだった。私は大慌てで洗面台に向かった。

──ひとしきり準備を終えてからレザーバッグを乱暴に拾い上げ、玄関でパンプスに足を突っ込む。ドアノブに手をかけたところで、気付いた。

「肝心な物!」

ベッドの間接照明の傍に1枚のカードがある。私のエクスプレイングカード──スペードのAだ。朝日の陽光を鏡面のように反射しているのは、このカードが決して傷つくことがないからだ。

人によってカードの捉え方は様々だが、どうしても私には禍々しいものに思えてしまう。

だがそれも、私の弱さゆえだ。

──強くならなきゃ。

顔を両手ではたいた。存外強く叩いてしまったために、頬がじわりと熱くなる。

「……よし! 今日もがんばるぞっ!」

カードを取って、転びそうになりながら家を出た。

「おはようございます!」

オールドメイド支店の側まで来ると、店の前でバーナードさんがほうきをかけていた。

「おはようございます、ウェンディさん。早く席に着いたほうがいいですね」

「そうする!」

立ち止まらずに店に入った。

「おい、遅刻じゃないのか」

「うっ……」

店の奥からショールームに入ってきたレオと鉢合わせた。湯気の立つコーヒーカップを手にしている。

壁にかけられた時計を見ると、定時を1分過ぎていた。

「お前な……。毎日とは言わないが、いつも大慌てで出勤してきて事故にでも──」

「いえいえ、レオ様。ウェンディさんは間に合っていましたよ。私はしっかり、時計を見ていました」

私の背後からバーナードさんが言った。

「さぁ、ウェンディさん。デスクについてください。お願いしたい書類がいくつかあるのです」

「う、うん」

レオは、ふん、と鼻を鳴らすと、デスクチェアに腰かけ、脚を組んでからコーヒーを啜った。

バーナードさんに誘われるようにして席に着く。私が声を潜めて言う。

「ありがとう。いつもフォローしてくれて……」

バーナードさんはわざとらしく眉間に皺を寄せて小首を傾げる。

「何のことか分かりませんが……書類はここにありますからお願いしますね」

書類を見ると、ルーチンワークの範疇だった。また人の助けを借りてしまったと自分が情けなくなる。

ノートパソコンを立ち上げてから、引き出しの髪ゴムを取り出して後頭部で一本に縛る。それからブルーライトカットの眼鏡をかけた。

「よし……やるか」

私が気合を入れたところで、キッチンスペースの奥からぴょこっと顔を出している人物がいるのに気付いた。

ヴィジャイだ。無表情のまま手招きをしている。

何事だろうかと席を立って、レオのデスクのほうを横目で見た。レオは快活な笑顔を浮かべながら常連さんか誰かと電話をしている。

始業早々にデスクを離れたらまた叱られると思い、なるべく気配を薄くして歩いた。

「どうしたの、ヴィジャイ」

「どうぞ」

ガラスの小さなマグに綺麗な白濁した茶色の液体がある。チャイだ。以前にヴィジャイが事細やかに製法を説明してくれたが、詳細は忘れてしまった。

「良い茶葉が手に入ったんです。その顔色を見るに、また朝食を抜いているのでは?」

「……いつもすみません」

マグを受け取ると、スパイスの香りを追いかけるように、芳醇なミルクの甘い香りが鼻孔を撫でてくる。ありがたくいただこうとすると、耳のあたりの髪がぱらりと一束、落ちてきた。どうも結びが甘かったらしい。

ヴィジャイが数秒の間を空けてから言った。

「髪、直しましょうか?」

「……いつもすみません」

何から何まで、人の助けを借りてばかりだ。

ヴィジャイのチャイは五臓六腑に染み渡るようで、飲むとみるみる元気が湧いてきた。

来客は午後に集中することもあり、午前中は事務担当の私が最も忙しい時間帯だ。小腹を満たしたおかげで仕事が捗ったこともあり、時計を見るといつの間にか正午に差し掛かろうとしていた。

「ウェンディ、昼休憩に行け」

レオがパソコンのデスクトップを見たまま言う。

「えっ……。まだ仕事が残ってるんだけど」

「お前はそう言っていつもランチを逃すだろ。俺が行けと言っている。店長の命令が聞けないか?」

「でも……あっ、レオ。午後はいつもの社長さんのアポがあって、明日は本店からマネージャーも──」

レオは視線を寄越さないまま、空中を手で払った。

「なに、もう……」

レオはデスクトップに顔を寄せて、難しい顔をしている。もう私の存在など一切意に介していないといった感じだ。

「はいはい、行ってきますよーだ」

ポーチを手にして店を出た。

こんな時間にランチに出るのは久しぶりだった。だいたい時間が無くて飛ばすか、ギリギリになって売店で目についたものを買うだけだった。

だから今日は気になっていたお店に入ってみることにした。意気揚々と入店し、カウンター席につく。

すると――。

「……げっ」

「お、ウェンディちゃん。外でランチなんて珍しいじゃないの」

「へー。あんた、ラーメンなんて食うんだなー」

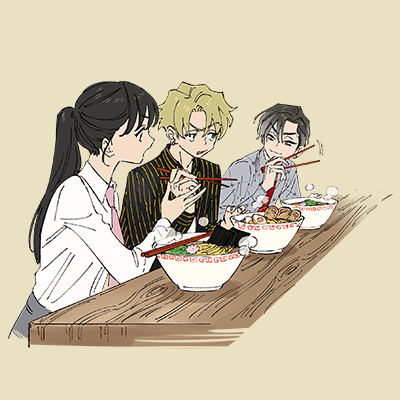

ここは人気のラーメン店だった。

隣にいたのは昼休憩中のクリスとフィンだった。

「フィンがラーメン食べたことないって言うから連れてきたんだよ」

「おう、すげー楽しみ!」

私はテーブルに肘をついてため息をつく。

「よりによってあんたたちに見られるなんて……」

「はあ? なんでラーメン食ってるところ見られちゃいけねーんだ?」

フィンが顔をしかめたのに、クリスがかぶせる。

「馬鹿だな、フィン。ウェンディだって気持ちはレディってことだよ」

「なに、そのなんか引っ掛かる言い方」

クリスが一瞬、私の顔を見てから、フィンに視線を戻す。

「フィン。こういう軽口一つが命取りになる。死にゆく先輩の最後のメッセージ、忘れるんじゃないぞ」

「そうやってフィンに私を危険人物だって刷り込むのやめてくれる?」

「そうだっ」

フィンの顔がぱっと明るくなる。

「ウェンディに頼みたいことがあったんだよ」

「……なに?」

またクリスに何か吹き込まれているんじゃないかと警戒して、つい眉間に皺を寄せてしまった。

「えーっと。あれ。あんたの好物だよ。え~と……なんて言ったっけ? クリス、あれだよ。あれ」

「あれな。あれだよな、あれ」

目を閉じながら、クリスはわざとらしく額を指でこつこつ叩いた。

「そう、あれだよ! なんだっけ? あれ?」

フィンは顔をしわくちゃにして記憶を辿っている。

「なんだっけ。えーと。あれれ? あっれー?」

どん、とフィンがカウンターを叩く。

「くそ、出てこねぇ! 分かるだろ! あれだよ!」

私はため息をついた。

「何言ってんの、あんたたち。もしかしてたこ焼きのこと言ってる?」

「それだ! タコヤキ! 俺も食ってみたいんだよ! なぁ、クリス!」

「俺は食べたことあるって言ってるだろ。ちなみにタコヤキ焼き器ならウェンディの家にあるぞー」

「あんた、家でもタコヤキってやつ食うのか?」

フィンが子供のように純朴な顔で聞いてくる。この子はどこからどう見ても街によくいるヤンキーだが、スレてはいないんだろうなと思う。

「一人暮らしが家でたこ焼きなんて食べないでしょ」

「そんな当たり前みたいに言われても分かんねーよ。そうだ、今度あんたが支店にそのタコヤキキを持ってきてくれればいいんだ」

「おお~、いいねえ。パーティーじゃん。俺の出番だな。女の子、呼んでいい?」

クリスが無駄に襟を正した。

「イエーイ! タコヤキパーティー!」

「はっはっは、フィンってば興奮するんじゃないよ。はっはっは」

「持ってこないよ! 支店でたこ焼きなんか作ったら油だらけになるでしょ!」

「なぁ、クリス。あとでレオをけしかけようぜ。あいつも根は子供だからパーティーって言ったらウキウキしちゃうだろ」

「だろうね」

私はため息をつく。

「あのねえ、レオがそんなこと許すわけ──」

フィンが手を私の口の前にかざす。

「おっと、ウェンディ。あんたの意見は聞いてねえぞ。店長命令にしちゃえばいいんだろ」

「ああ。ウェンディはサムラァイだから目上の人間の命令には逆らわん」

「おおっ、サムラァイ! あとあれ、ハラキリ! ブシドー! オニギリ! ハラショー!」

「キミ、馬鹿にしてるでしょ、最後のやつ違うし」

クリスとフィンはわいわいと勝手に2人で盛り上がっている。私はカウンターに置かれていたウォーターポットを手に取って、グラスに冷水を注いだ。

「だいたいヴィジャイだって巻き込むんでしょ? 賛成してくれるわけないじゃない」

クリスがかっと目を見開く。

「ああん!? ヴィジャイ!? あんな奴、ネギでも食わせとけ!」

「そーだ、ヴィジャイはネギ持たせれば満足すんだろ! 待て。ネギ入ってるのか、タコヤキって?」

「なんでヴィジャイをネギ好きにしてるの?」

すると、ちょうど3人分のラーメンが運ばれてきた。

透き通る黄金色のスープの中に麺の束が折り重なり、その上に具材が綺麗に盛り付けられている。

「うわぁ~、おいしそうっ! いただきます!」

空腹も限界に近付いていた私は、早速両手を合わせた。

「なんだそれ、何かの儀式か?」

フィンが顔をしかめている。

「うちでは『いただきます』と『ごちそうさま』はやらなきゃいけないの」

「へー。じゃあ俺もやろっと。いっただきまーすっ」

フィンは箸を掴んだまま手を合わせた。

「たんとお食べ、フィン! 今日はウェンディ先輩の奢りだから! 卵つけるか!?」

「なんでそうなるの!」

「よっ……ほっ……」

フィンは慣れない手つきで箸を使いながら、麺を口に運ぶ。それから一瞬、間を空けて。

「うまー!」

と、少年っぽい笑みを浮かべた。

そして私が気付いた。

「ちょっとフィン……。キミ、お箸の持ち方がなってない」

「はあ? そんなもん食えれば何でもいいだろうが」

クリスが箸を手に取りながら言う。

「今時、箸を使えない奴もいるんだねえ。アジア料理屋に行けばどこにでもあるでしょ」

「俺、外食しねーし。そういえばリンジーが食文化の勉強だってたまに飯のときに箸を出してたな」

「使ってたんじゃないの」

「いや、俺は逃げてた。食いにくいし。面倒臭い」

私はフィンの手を取った。

「じゃあ、練習ね。せっかくなんだから綺麗に持てたほうがいいでしょ。キミならすぐ慣れるよ。ほら、こうやって」

言いながら、持ち方を正してやる。フィンはその形を維持したまま麺をすくおうとするが、箸の先が小刻みに震えている。

困惑の表情をフィンが向けてくる。

「……すげー食べにくいんだけど」

「練習すれば必ずできます。頑張りなさい」

「でたっ、剣術指導ムーブ」

クリスが茶化すのと同時にフィンが音を上げた。

「だーっ! 無理だ、指がつる! 俺フォークで食う!」

「フィンはおこちゃまだねえ。俺のスマートかつエレガントで、それでいてちょっと危険な箸使いを見ろっ」

クリスが片手で箸を縦横無尽に振り回す。

「おお、すげえ!」

「いいか、箸なんてものは車の運転と同じだ。女性を扱うように情熱的な指使いで──」

私はクリスの肩をパンチした。

「いたっ」

「行儀が悪い! 麺が伸びる! 他にもお客さん待ってるんだから早く食べて出る! フィンも!」

「ウェンディも喋ってたでしょうが……」

「そ、そーだぞ」

生意気にも口ごたえしてきたので睨みつけてやると、2人とも首をすぼめて大人しくなり、ちゅるちゅると麺を啜り始めた。

ラーメンを食べ終えたあとは、3人で紅茶を飲んでから支店に戻った。

もちろん会計はクリスにさせた。

応接室にいる。

目の前ではローテーブルを挟んでレオが得意先のお偉方と談笑していた。この人はいつも話が長いので気が重くなる。レオも同じ気持ちだろうが、おくびにも出さずに楽し気に話している。

ランチではフィンとクリスに乗せられるままラーメンに小さな丼をつけ、おまけに食後のティータイムではクリスがチョコレイトブラウニーを注文したものだから、つられて食べてしまった。

今日は日課の素振りを多めにしないといけないなと、ぼんやり考えていると、ふいに眠気に襲われた。

その直後だった。

「──その資料がこちらになっています」

「…………」

「ウェンディ。資料を出してくれ」

「あっ……! は、はい! これ、こちらです!」

慌ててブリーフケースから資料を取り出して手渡す。

レオが受け取る際、強烈に私を睨んだ。すぐさま無垢な笑顔に戻っていたから、まるで一瞬でお面が変わる芸を見ているように思える。

……それにしても、またやってしまった。これも近頃寝不足なせいだ。

それからレオはヴィジャイを連れて外出した。今日は遅くなるので支店には戻らないそうだ。

支店に残っているのは私と、フィンとクリスだ。

しかし2人は地下駐車場にいるらしい。任務以外では支店にいることが多い私としては、人が出払って店内が静かになると、ちょっと寂しい気もする。しかしこういうときこそ集中して業務に勤しまなければならない。

眼鏡の位置を直して、髪を結び直した。

「よしっ……!」

──気付けばだいぶ時間が経っていた。来客が無かったお陰でとても仕事が捗った。

あとは先日新車を購入したお客様の証書類を、接客したクリスに確認させれば仕事が一つ終わる。

だから私は顔をあげてクリスの姿を探したのだが……どうも見当たらない。

何かおかしい。

私は書類を手にしたまま立ち上がって、地下駐車場に向かった。もしこの隙に電話や来客があっても、バーナードさんが事務室から対応してくれるだろうから問題はない。

私は忍び足で歩いた。こういうときに長年培ってきた体術が役に立つ。

すると話し声が聞こえてきた。

「──フィン。見てよ、これ」

「ん……なに? 何してんだよ」

「見てくれって……。ここだよ、ここ。ほら、大きくなってるだろ」

「あ~、なんか腫れてるな。赤っぽく」

「だろ~。ちょっと触ってみる?」

「触んねーよ。何言ってんだ、あんた」

「そんなこと言って、ちょっと触ってみたいんじゃないの? めったに人に触らせないよ」

「当たり前だろ。いや、触りたくはねーよ」

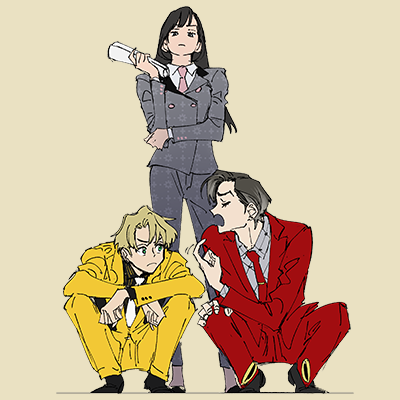

2人は駐車場の陰に座り込んでいた。クリスが大口を開けてフィンに覗かせている。

「なにさぼってんの!」

一喝すると、2人は座ったまま飛び上がった。

「うわあああ! びっくりしたーっ!」

「なんだよ、こそこそ近付いてくんじゃねーよ!」

「今すぐ店内に戻りなさい、仕事中でしょ」

「いーだろ、別に! 今日暇じゃん! なあ、フィン!」

「ていうか俺たちだってさっきまで洗車とかやってたんだからな、誤解するなよ!」

「だからってさぼっていいわけじゃない! ほら、レオに告げ口されたくなかったら行った行った!」

2人は立ち上がって、こちらを振り返りながら駆けていく。

「ちぇーっ! この学級委員長ヤロー!」

「次の投票のときお前に入れないかんね! あと隣の席になっても消しゴム貸してやんないからー!」

「ほんとあんたたち子供! ほんとに! しかも投票とか何の話!?」

2人の姿が見えなくなるまで私は叱咤した。

既に定時を過ぎかけていたこともあり、フィンとクリスは片付けを終えて早々に出て行った。今日は任務があり、そのまま帰ってこないらしい。

私はデスクについて息をつく。そして今日は私も早めに退散しようかと思ったとき――。

「やっばー……」

本部に提出する月次の販売報告書を作るのを忘れていた。

新車の売れ行きが予想よりも伸び悩んでいるらしく、どうやらライバル企業であるフーズフーに押され気味だというのだ。明日、本店からレオにエリアマネージャーが会いに来るのもそれが理由だ。

私は腕時計を見た。マネージャーが来店するのは午後だから、明日早めに出勤しても間に合うとは思うが……。

少し考えてから、やはり今日中に終わらせることに決めた。きっと、ここで帰宅しても明日のことが気になって寝不足になってしまうだろう。

──結局、かなり残業をしてしまった。

ちょうど一通りまとまったところで、フィンとクリスが予定を変更して任務後に店に戻ってきた。

するとどうも私の顔がやつれていたらしく、2人は哀れに思ったのか、クレイジー8で一杯どうかと誘ってくれた。彼らなりに気遣ってくれたのかと思うと、今日は寂しい時間が長かったこともあって、ちょっと嬉しかった。

クレイジー8では2人から「お前は肩肘張り過ぎだ」と軽く説教を食らった。

自分でも反省していたことを同期と後輩に指摘されて、妙にお酒が進んでしまった。

後のことはよく覚えていないが……その翌日はまた父の電話に起こされてしまい、自己嫌悪から一日が始まった。